| 住宅被害 | 全壊 | 104,906棟 | (186,175世帯) | |

| 半壊 | 144,274棟 | (274,181世帯) | ||

| 一部破壊 | 390,506棟 | 「阪神・淡路大震災 について(確定報) (平成18年5月19日 消防庁)」より |

||

| 計 | 639,686棟 | |||

| 人的被害 | 死者 | 6,434名 | ||

| 行方不明者 | 3名 | |||

| 負傷者 | 重傷 | 10,683名 | ||

| 軽傷 | 33,109名 | |||

| 計 | 43,792名 | |||

阪神・淡路大震災では多くの木造住宅が倒壊しましたが、その原因は何だったのでしょうか?

倒壊の様子を見ると、大きく2つの特徴がありました。

古い木造住宅は全体的に老朽化が進んでいて、1階2階共に崩れて全壊しました

1階だけが崩れて、2階が1階を押しつぶすように倒壊しました

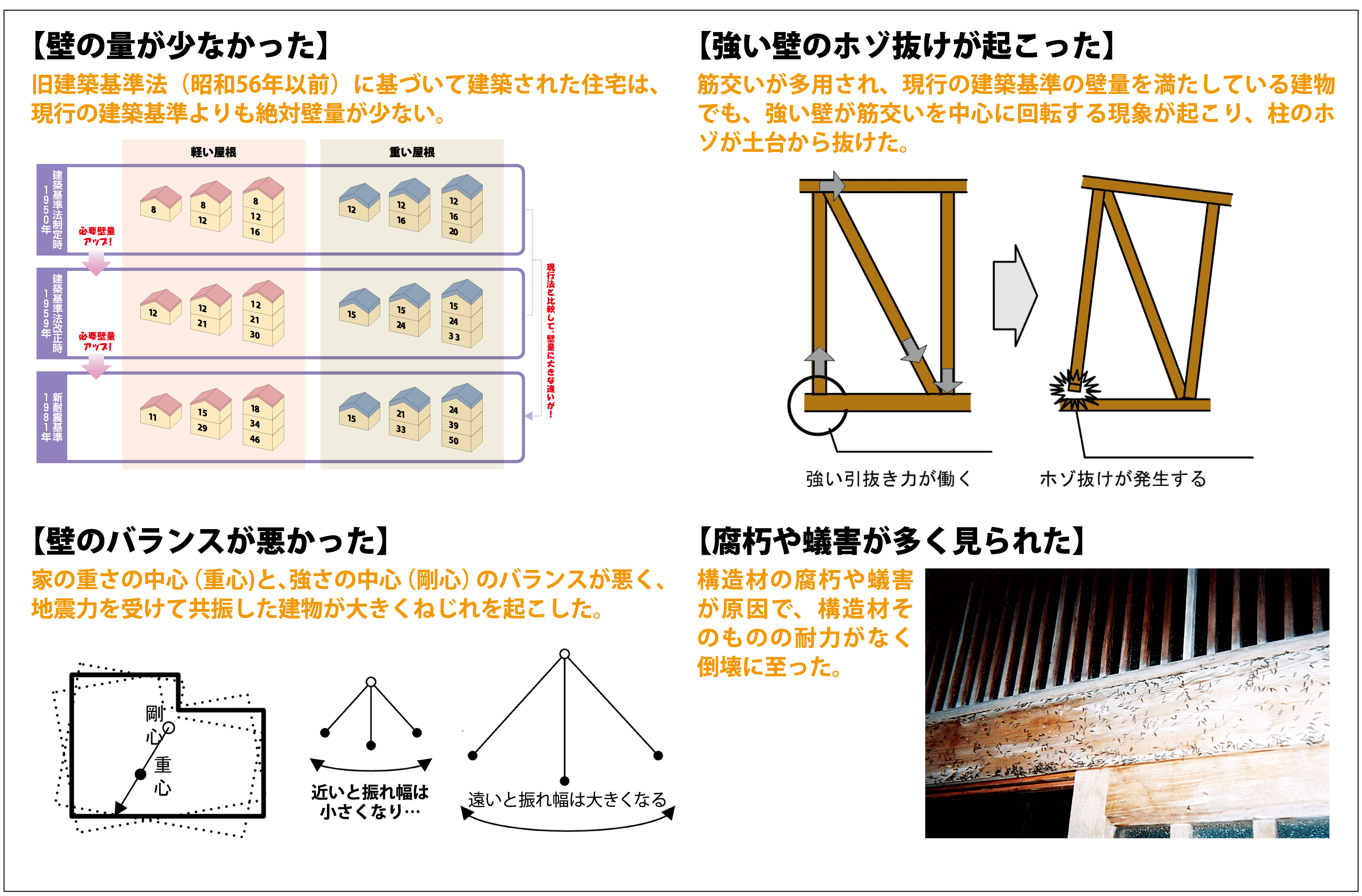

住宅は「建築基準法」に基づいて建てられていますが、1981年(昭和56年5月)よりも前に建てられた木造住宅は、現在の建築基準よりも壁の量が少なかったため、地震の力に耐えられませんでした

家の重さの中心(重心)と、家の強さの中心(剛心)のバランスが悪く、地震の力を受けた住宅の揺れが大きくなり、ねじれを起こして倒壊しました

2000年5月(平成12年)よりも前の建築基準では、土台と柱がつながる部分の決まり(基準)がありませんでした。そのため、地震の力がかかった時に柱が抜け(ホゾ抜け)てしまい、倒壊しました。下の写真はホゾ抜け模型によるイメージです。このように柱が抜けてしまうと、倒壊する原因となります。

柱や土台など、家の構造上重要な部分が腐ったり、シロアリに喰われていることが原因で、建物全体が弱くなってしまった。

ですから、こうした家に弱い部分が無いか、確認しておく必要があります。

| 発生年 | 名称 | 規模 | 死者 |

| 1943(昭和18年) | 鳥取地震 | M7.2 | 1,083人 |

| 1944(昭和19年) | 東南海地震 | M7.9 | 1,223人※ |

| 1945(昭和20年) | 三河地震 | M6.8 | 2,306人※ |

| 1946(昭和21年) | 南海地震 | M8.0 | 1,443人※ |

| 1948(昭和23年) | 福井地震 | M7.1 | 3,769人 |

| 1964(昭和39年) | 新潟地震 | M7.5 | 26人 |

| 1968(昭和43年) | 十勝沖地震 | M7.9 | 52人 |

| 1978(昭和53年) | 宮城県沖地震 | M7.4 | 28人 |

| 1983(昭和58年) | 日本海中部地震 | M7.7 | 104人 |

| 1984(昭和59年) | 長野県西部地震 | M6.8 | 29人 |

| 1993(平成5年) | 北海道南西沖地震 | M7.8 | 230人 |

| 1995(平成7年) | 阪神・淡路大震災 | M7.3 | 6,437人※ |

| 2004(平成16年) | 新潟県中越地震 | M6.8 | 68人 |

| 2005(平成17年) | 福岡県西方沖地震 | M7.0 | 1人 |

| 2007(平成19年) | 能登半島地震 | M6.9 | 1人 |

| 2007(平成19年) | 新潟県中越沖地震 | M6.8 | 15人 |

| 2008(平成20年) | 岩手・宮城内陸地震 | M7.2 | 23人※ |

| 2011(平成23年) | 東日本大震災 | M9.0 | 18,446人※ |

| 2016(平成28年) | 熊本地震 | M7.3 | 273人(直接死50人) |

| 2018(平成30年) | 大阪北部地震 | M6.1 | 6人 |

| 2018(平成30年) | 北海道胆振東部地震 | M6.7 | 43人 |

| 2021(令和3年) | 福島県沖地震(2021年) | M7.3 | 3人 |

| 2022(令和4年) | 福島県沖地震(2022年) | M7.4 | 3人 |

| 2023(令和5年) | 石川県能登地方を震源とする地震 | M6.5 | 1人 |

| 2024(令和6年) | 令和6年能登半島地震 | M7.6 | 245人(4月12日時点) |

| ※は不明者含む | |||

とても多くの巨大地震が発生していることがわかります。

地震の活動期に入ったといわれている今、いつ・どこで巨大地震が発生しても不思議ではありません。

だから、自宅が地震に耐えられるのかどうか、確認する必要があるのです。